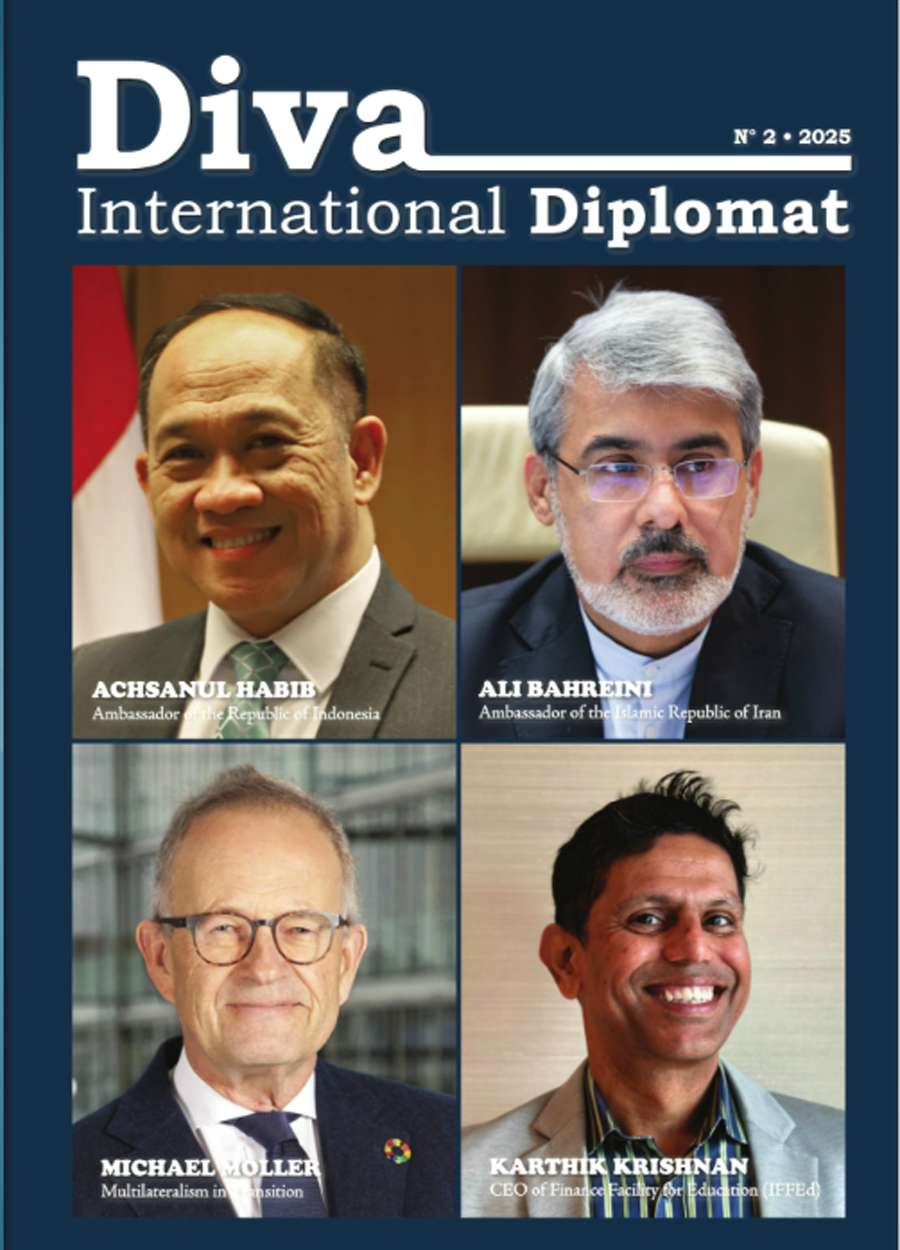

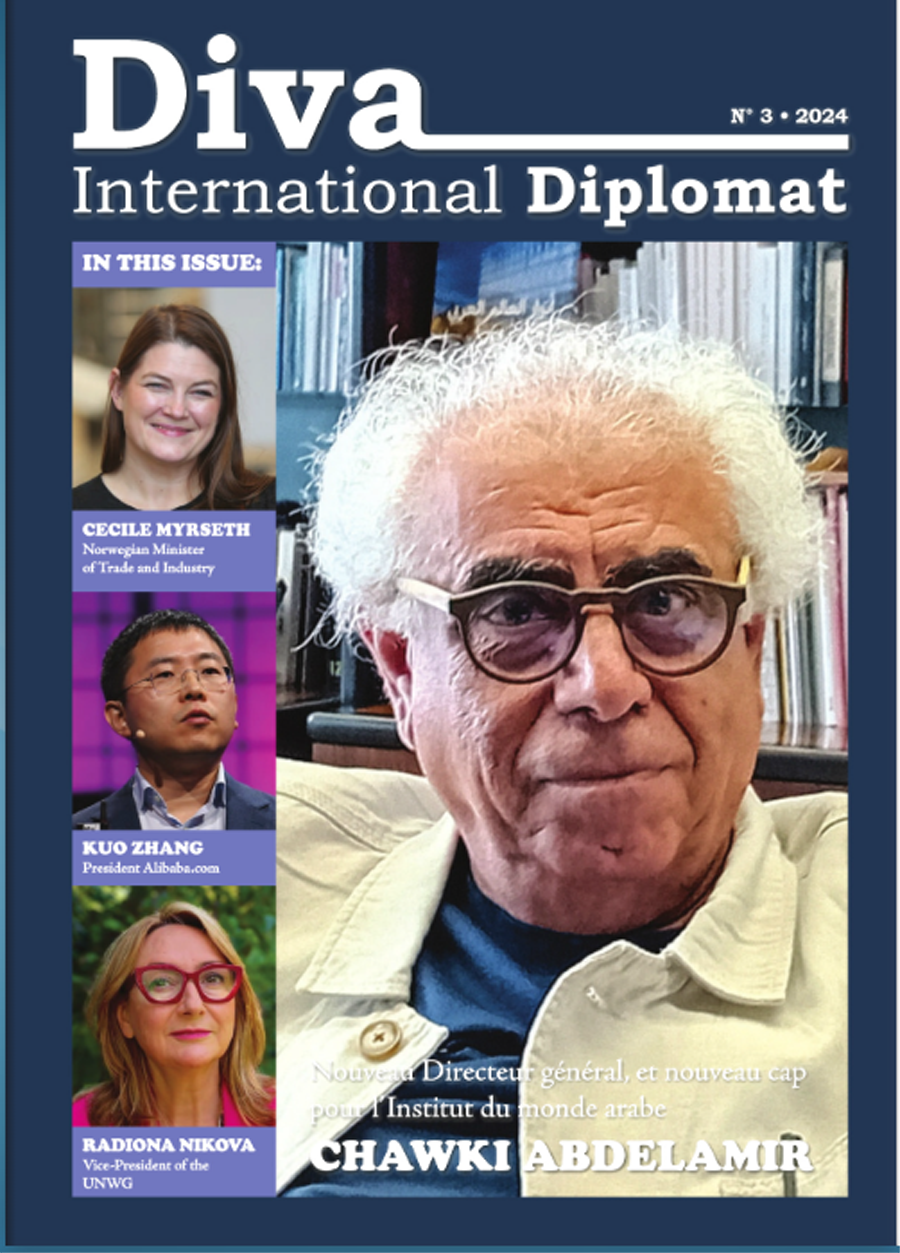

Photo: Jean-Michel Wissmer

Photo: Jean-Michel Wissmer

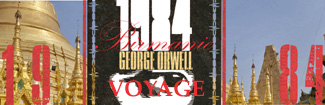

Voyage sur les traces de George Orwell en Birmanie

Qui ne connaît pas le prémonitoire 1984 ou La Ferme des Animaux (Animal Farm) dont la lucidité étonne encore aujourd’hui ? Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que Orwell, de son vrai nom Eric Blair, a été policier avant d’être écrivain, policier de l’Empire britannique en Birmanie, aujourd’hui le Myanmar.

Pour aller sur ses traces, il faudra faire preuve d’un peu de patience et d’endurance, car Une histoire birmane (Burmese Days), son premier roman, qui met en scène une petite colonie britannique, se déroule dans un lieu très isolé aux confins de la Haute-Birmanie. Il y a peu, beaucoup de régions n’étaient pas ouvertes aux étrangers en dehors de sites emblématiques comme Bagan, Mandalay ou le Lac Inle. Mais les choses ont changé, progressivement, on parle de transition.

Afin de se rendre sur les lieux décrits dans Une histoire birmane, il faudra aller à Mandalay, capitale religieuse du pays, prendre un avion pour Bhamo et de là, après deux jours de navigation (ou plus, car les bateaux s’embourbent régulièrement) sur le grand fleuve Irrawaddy, artère vitale du pays, rejoindre Katha. Katha ressemble à bien des bourgades birmanes avec son marché, ses maisons de teck et ses pagodes, mais c’est le souvenir de Orwell qui fait la différence. Les responsables locaux, conscients de l’importance littéraire de leur petite ville et d’un patrimoine très rare, ont plutôt bien fait les choses. Le Cultural Heritage propose un circuit qui mène le visiteur vers une dizaine de lieux liés au roman, lieux devant lesquels un panneau en birman et en anglais propose explications et extraits du texte. Si le narrateur du roman affirme : « La ville n’offrait aucune curiosité touristique », ce n’est plus le cas aujourd’hui !

Orwell en Birmanie

Eric Blair est né à Motihari dans le nord de l’Inde et appartient à une lignée de famille de colons au service de l’Empire. Entré dans la police à 19 ans, il a vécu cinq ans en Birmanie entre 1922 et 1927 (mais le roman se situe en 1920). Délaissant à son retour en Angleterre sa carrière d’officier, ce qui fut un véritable choc pour sa famille, Orwell est apparu transformé ; ces années birmanes et tous les excès du colonialisme l’avaient profondément marqué : c’est le début d’une véritable conscience sociale qui va l’amener à se préoccuper du sort des plus démunis et à écrire Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in Paris and London, 1933). Grâce à la Birmanie, Eric Blair est devenu George Orwell. Alors, revenons à Katha, et découvrons ce gros village au milieu de nulle part, le livre de notre auteur entre les mains.

L’éditeur anglais du roman, pour éviter les susceptibilités, avait exigé de l’auteur qu’il change les noms des lieux et des personnages, et Katha est devenu Kyauktada. Le héros principal, John Flory, un marchand de bois, s’il n’est pas le narrateur, partage les mêmes convictions qu’Orwell. A peine sorti du débarcadère, je découvre le premier lieu, et le plus sinistre, la prison, toujours en activité. Construite par les Anglais en 1890 (comme bon nombre de bâtiments coloniaux de cette préfecture), elle pouvait accueillir une soixantaine de prisonniers qu’on occupait à différentes tâches pour la communauté britannique. L’un des personnages du roman, le commissaire adjoint M. Macgregor (la plupart des membres de cette colonie travaillent soit pour la police soit dans le commerce du bois), regrette le temps où l’on pouvait envoyer un employé à la prison avec un mot disant : « Veuillez donner quinze coups de fouet au porteur », triste illustration de l’esprit de l’époque. On apprend aussi qu’un paon est la mascotte de la prison et déambule au milieu des détenus au visage terreux.

Assez vite on parvient au marché dont le roman signale à plusieurs reprises les fortes odeurs de poisson séché. Rien n’a changé. La bonne surprise m’attend un peu plus loin : la maison d’Orwell. Le responsable du Cultural Heritage m’ouvre les portes. Elle est construite sur pilotis comme la plupart des maisons birmanes afin d’échapper aux inondations mais aussi pour stocker des aliments. Si la maison semble à l’abandon, malgré une chaise en plastique posée sur la terrasse couverte et du linge qui pend, l’ambiance est toujours évocatrice. A l’étage, des portaits d’Orwell, photos et tableaux, sont accrochés sur les murs à la peinture défraîchie.

Une impressionnante statue équestre du général Aung San occupe un carrefour. Elle en dit long sur la volonté de défier l’ancien occupant. Aung San est le héros national de l’indépendance birmane qui sera effective en 1948. Assassiné en 1947, Aung San ne vivra pas ce moment de libération. C’est aussi le père de Aung San Suu Kyi dont on connaît les combats.

Plus loin se dresse la petite église anglicane, surnommée dans le roman la « pagode anglaise », et qui accueillait la communauté britannique et quelques Eurasiens. Avec ses éléments de brique et de bois elle a été restaurée avec goût. L’intérieur indique qu’elle est parfaitement en activité et dégage une atmosphère de sérénité. Encore quelques pas et je me retrouve devant le joli portail sculpté du court de tennis qui semble attendre l’arrivée d’un joueur, membre de la bonne société anglaise. Datant de 1910, c’est un témoin muet, comme figé dans le passé. On dirait qu’un arbitre va bientôt escalader la haute chaise blanche qui ne surveille plus personne.

Et enfin, voici un lieu central de la vie coloniale britannique et donc un « personnage » majeur du roman : le Club. Difficile d’imaginer que ce banal bâtiment d’un seul étage et tout en longueur abritait toute la vie sociale de la colonie. Transformé en coopérative d’État, il abrite aujourd’hui quelques bureaux poussiéreux où s’activent de rares employés. On travaille au ralenti par ces chaleurs, une chaleur suffocante qui est aussi un personnage du livre. Le roman consacre de très nombreuses pages au Club et, en les relisant, tout prend vie : la table de billard ; la bibliothèque où les livres et les vieux magazines moisissent à cause de l’humidité ; le bar, essentiel pour noyer l’ennui malgré les gin tonics toujours tièdes, car il n’y a jamais assez de glace. « Le Club européen, ce temple lointain, mystérieux, ce saint des saints dont l’accès est bien plus jalousement gardé que celui du nirvana ! ». Et Justement, c’est aussi le lieu de tous les débats, essentiellement autour d’un thème : comment faire pour n’accepter aucun non-Anglais au Club. La trame du roman se déroule en grande partie autour de cette question. Seul Flory paraît prêt à accepter l’entrée du docteur indien Veraswami pour qui « un membre du Club est quelqu’un de sacro-saint ». Mais le docteur indien a la peau bien trop foncée pour les colons, et cet appui de Flory (traité de « bolchevique » ; on ne fait pas dans la nuance…) suscite un haut-le-cœur de la part de la communauté dont les commentaires racistes parfaitement assumés font bondir aujourd’hui. Le docteur est en compétition avec U Po Kyin, un magistrat birman arriviste et comploteur qui n’hésite pas à fomenter de fausses révoltes et à écrire des lettres anonymes pour dénigrer le docteur indien qui, par ailleurs, malgré le rejet dont il fait l’objet, défend la pax britannica. L’accès des Birmans (au moins un…) à des institutions britanniques, comme le parlement et précisément les clubs, avait fait l’objet d’une autorisation en 1923. Ce n’était pas du goût de notre colonie de Katha-Kyauktada qui tire tout son orgueil de ne la respecter sous aucun prétexte.

Un amoureux de la culture birmane

Une bonne moitié du roman va tourner autour du personnage de Elizabeth Lackersteen. Seule jeune femme anglaise, fraîchement arrivée dans la colonie, elle suscite les passions, celles de son oncle libidineux, et surtout celles de Flory et ce malgré la relation de ce dernier avec une Birmane (qui se vengera à la fin, ce qui ruinera la réputation de Flory et le poussera au suicide). Elizabeth n’est pas différente des autres membres de la communauté et partage les mêmes préjugés. Tout la dégoûte. Flory essaie toutefois de l’initier – sans aucun succès – à la culture birmane. Cela donne lieu aux plus belles pages du livre quand Orwell décrit une danseuse : « Ses mains aux doigts réunis virevoltaient comme des têtes de serpents : la souplesse de leurs poignets était telle qu’elles allaient presque jusqu’à toucher les avant-bras ». Flory la compare à une marionnette, et il ne croit pas si bien dire. Encore aujourd’hui, des spectacles de marionnettes font se confronter une (vraie) marionnette et une (vraie) danseuse qui imite ses gestes, actionnée par d’invisibles fils tenus par un véritable marionnettiste. Citons encore les paroles de Flory qui devraient toucher au cœur chaque Birman et chaque amoureux de la Birmanie :

… toute la vie, toute l’âme de la Birmanie se résume dans la façon qu’a cette fille de se tordre les bras. En la voyant, vous voyez les rizières, les villages sous les tecks, les pagodes, les prêtres avec leurs robes jaunes, les buffles nageant au petit matin dans les rivières…

Y a-t-il plus belle déclaration d’amour à ce pays ? Et il faut le redire, Eric Blair ne serait jamais devenu George Orwell sans son séjour birman. Quand le narrateur décrit le malaise de Flory, tiraillé entre sa position de colon et une certaine clairvoyance, on peut lire ces mots : « L’Empire des Indes est un despotisme », et « Vivre dans un monde pareil a quelque chose d’étouffant, d’anéantissant. C’est un monde dans lequel chaque mot, chaque pensée est soumis à censure ». Comment alors ne pas penser au monde surveillé et suffocant de 1984 ?

- Texte et photos : Jean-Michel Wissmer